La Romantización del Perro: Orígenes, Ciencia y Reflexión Crítica

El origen del perro ha sido, durante mucho tiempo, malinterpretado al vincularlo directamente con el lobo. Si bien ambas especies comparten un antepasado común, sus trayectorias evolutivas y etológicas se han desarrollado de forma completamente distinta. ¿Se trató de una evolución espontánea, o preferimos la idea romántica de que logramos domesticar a un animal salvaje? Lo cierto es que el perro no es una creación humana, sino el resultado de un proceso de autoselección natural: aquellos individuos más tolerantes a la presencia humana comenzaron a acercarse a los asentamientos en busca de alimento y protección.

A medida que el ser humano abandonó el nomadismo y adoptó un estilo de vida sedentario, acumulando residuos y transformando su entorno, ciertos canes

—de menor tamaño, con dentición reducida y comportamiento más amigable con los humanos— encontraron en este nuevo ecosistema una oportunidad evolutiva. Lejos de una domesticación intencionada, lo que ocurrió fue una coevolución: humanos y perros adaptándose mutuamente en una relación inicial marcada por la colaboración y el mutualismo.

Con el tiempo, esta alianza natural fue distorsionada. El ser humano comenzó a seleccionar y reproducir perros con fines específicos, rompiendo así el equilibrio original. Aquí empezaron a tener lugar idealizaciones que han contribuido a crear una imagen casi mítica de estos animales. Esta romantización, presente en la cultura popular y en diversas tradiciones, atribuye al perro cualidades a veces interpretadas como dones o “poderes” especiales. Por ello, es fundamental estudiar la etología del perro desde su propia esencia, sin proyectar sobre ella nuestras ideas antropocéntricas.

– Arte rupestre de 8 000 – 9 000 a.C. en Arabia Saudita: cazadores humanos acompañados por perros atados, retratando una simbiosis primitiva entre especies-

La imagen revela perros con collares visibles y una postura activa en la caza, lo que sugiere que ya existían compañerismo funcional y una relación simbiótica: los humanos ofrecían alimento y refugio, mientras los perros contribuían con sentido de orientación, alerta y fuerza física durante las expediciones .

Orígenes y naturaleza de la romantización

La domesticación del perro marcó un punto de inflexión en su relación con el ser humano. A medida que nuestros antepasados abandonaban el nomadismo y adoptaban un estilo de vida sedentario, surgieron nuevas necesidades vinculadas a la protección, el trabajo y la supervivencia. En ese contexto, comenzó un proceso de selección dirigida que dio origen a muchas de las razas que hoy conocemos. Se eligieron perros con características específicas: guardianes como el mastín o el maremmano para proteger al ganado, conductores para mover rebaños, centinelas para alertar sobre intrusos, y cazadores adaptados a entornos particulares. Estas selecciones respondían a funciones concretas, enmarcadas en una lógica utilitaria, aunque los perros aún podían expresar conductas propias de su especie.

Paralelamente, la idealización del perro no surgió de manera fortuita; se fue construyendo a lo largo de los siglos mediante relatos, mitos y símbolos culturales que atribuyeron a ciertas razas cualidades excepcionales y casi legendarias. Este imaginario colectivo no sólo moldeó la percepción del perro en distintas culturas, sino que también influyó en los criterios de selección, muchas veces priorizando el simbolismo o la estética por encima del bienestar o las necesidades reales del animal.

Esta lógica se prolonga hasta nuestros días, especialmente en la exaltación de razas históricamente asociadas al trabajo, la lealtad o la fuerza. Se les asignan cualidades “místicas” o “espirituales” —el perro con “corazón guerrero” o “carácter indomable”— que alimentan discursos románticos y comercialmente rentables, aunque poco rigurosos desde el punto de vista científico. Tales representaciones no sólo distorsionan la comprensión del comportamiento canino, sino que generan expectativas irreales, presionando al animal a cumplir un rol que quizá nunca eligió ni está preparado para desempeñar.

Curiosamente, muchas de las cualidades que hoy se exaltan —la “nobleza”, la “entrega incondicional”, la “valentía sin límites”— suelen usarse como justificación para exigir comportamientos que rozan la abnegación, negando al perro su derecho a la frustración, al miedo o al conflicto. Como si su esencia fuese estar siempre disponible para el humano, sin margen para expresar incomodidad o decir “no”.

Es fundamental comprender que los comportamientos exhibidos por los perros, por más impresionantes o conmovedores que parezcan, tienen una base en su genética, su neurobiología, su entorno y su historia de aprendizaje. No responden a un “don” ni a una espiritualidad innata, sino a factores medibles y comprensibles. La ciencia nos invita a mirar más allá del aura romántica y a relacionarnos con el perro no como símbolo, herramienta o proyección, sino como un organismo complejo, sensible y digno en sí mismo.

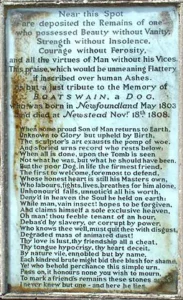

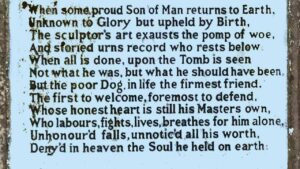

-Fragmento del epitafio dedicado por Lord Byron a su perro Boatswain (1808): un ejemplo literario del discurso idealizador que ha moldeado la percepción del perro como ser heroico, leal y prácticamente virtuoso.-

Lápida de Boatswain, el perro de Byron, se aprecia cómo en ocasiones, en la época del Romanticismo, se elevaba la imagen del perro como símbolo de virtudes casi humanas—belleza sin vanidad, valor sin ferocidad, fidelidad suprema.

Estudios clásicos y avances científicos

La conducta de los perros es el resultado de una compleja interacción entre factores genéticos, ambientales, contextuales y fisiológicos, y no puede ser explicada mediante nociones románticas o místicas como “carácter indomable” o “corazón guerrero”. Estas ideas, profundamente arraigadas en mitos culturales y percepciones populares, carecen de fundamento científico y pueden llevar a interpretaciones erróneas que afectan negativamente el bienestar animal y dificultan una comprensión adecuada de su comportamiento.

Desde la perspectiva genética, la domesticación del perro implicó modificaciones específicas en su genoma que influyen en aspectos morfológicos y conductuales (Freedman et al., 2013; Axelsson et al., 2013). Sin embargo, la genética solo establece un rango potencial de comportamientos; la manifestación real depende en gran medida del entorno y el manejo. Saetre et al. (2006) señalaron que la expresión de rasgos de personalidad en perros tiene un componente genético, pero está fuertemente modulada por el ambiente y la experiencia de vida. La genética es la que permite, pero no la que determina.

El entorno y el contexto social también son determinantes críticos. Ito et al. (2004) demostraron que comportamientos agresivos o ansiosos son influenciados tanto por la genética como por factores ambientales, incluyendo el estrés crónico y las experiencias traumáticas. El estrés prolongado puede desencadenar una variedad de conductas que muchas veces son malinterpretadas como signos de una supuesta “naturaleza indomable” o “espíritu guerrero”.

Por ejemplo, la ansiedad y el estrés en perros pueden manifestarse a través de conductas repetitivas o estereotipias, como morderse la cola, ladridos excesivos o hiperactividad, que erróneamente se pueden romantizar como “pasión” o “entusiasmo” (Mason & Latham, 2004). Estas conductas compulsivas tienen una base neurobiológica relacionada con desequilibrios, y suelen estar vinculadas a condiciones de malestar o frustración ambiental (Dodman et al., 2010).

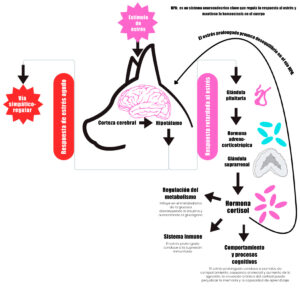

El estrés crónico afecta no solo el comportamiento, sino también la salud física y emocional del animal. Beerda et al. (1997) demostraron que perros expuestos a ambientes estresantes presentan niveles elevados de cortisol, una hormona vinculada al estrés, que a su vez puede modificar su conducta y aumentar la agresividad o el miedo. Estos comportamientos son a menudo malinterpretados o incluso glorificados sin un análisis riguroso, lo que contribuye a perpetuar mitos y expectativas poco realistas.

Además, cuando se atribuyen a los perros cualidades “místicas” o “espirituales” sin un fundamento científico, se corre el riesgo de ignorar las necesidades reales del animal y los factores que influyen en su bienestar. Interpretar un comportamiento como resultado de un “don” especial o “carácter legendario” puede impedir la aplicación de estrategias para tener un buen bienestar y cuidado (Serpell, 2017).

Por lo tanto, es esencial desplazar la narrativa romántica por un enfoque científico que considere al perro como un organismo biológico con capacidades, limitaciones y necesidades específicas, influenciado por la genética, el entorno, el contexto y el estado fisiológico. Solo con esta comprensión integral se podrá garantizar una convivencia respetuosa, promover el bienestar animal y evitar expectativas erróneas basadas en mitos culturales y fuerzas sobrenaturales.

-Diagrama del eje de respuesta al estrés en perros: ante un estímulo estresante, el cerebro activa dos rutas. La primera es la respuesta aguda al estrés a través de la vía simpática. La segunda, una respuesta retardada mediada por el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA), que culmina con la liberación de cortisol. El cortisol regula el metabolismo, suprime el sistema inmune y afecta los procesos cognitivos y conductuales. El estrés prolongado puede generar desequilibrios en el eje HPA, alteraciones de comportamiento, ansiedad y problemas de memoria y aprendizaje.-

Una oda a la reflexión

● ¿No resulta paradójico que la romantización de ciertos rasgos en los perros haya surgido justamente cuando el ser humano comenzó a intervenir activamente en su selección y reproducción?

● ¿Cuál es el papel que juega en la persona la idealización de ciertos rasgos en los perros, y qué necesidades emocionales subyacen detrás de esta construcción simbólica?

● ¿Hasta qué punto somos conscientes de que las características idealizadas que atribuimos a los perros reflejan más nuestros propios mecanismos psicológicos y necesidades internas que la verdadera naturaleza del animal?

● ¿En qué medida buscamos en los perros rasgos idealizados que reflejen o fortalezcan nuestra propia identidad y autoestima?

● ¿Podría la idealización de ciertos comportamientos caninos estar ligada a una forma de compensar inseguridades o deseos no satisfechos en nosotros mismos?

● ¿En qué medida nuestras expectativas sobre los perros limitan nuestra capacidad para comprender sus verdaderas emociones y necesidades?

● ¿Cómo afecta a la salud mental y emocional del perro la presión de cumplir con roles idealizados impuestos por la sociedad o por su propia familia?

● ¿De qué manera la herencia cultural y los mitos históricos han influido en la percepción actual de los perros?

La construcción cultural ha moldeado creencias populares que no siempre coinciden con la evidencia científica, fomentando la idealización de ciertos rasgos sin base empírica.

● ¿Cómo afecta la tendencia a antropomorfizar a los perros en la investigación científica y en la práctica del adiestramiento?

La antropomorfización puede sesgar la interpretación de conductas caninas, dificultando la aplicación de métodos de entrenamiento basados en el entendimiento real de su psicología y neurobiología.

● ¿Qué riesgos implica la idealización para la seguridad y el bienestar de perros y personas, especialmente en razas con gran capacidad física?

Idealizar comportamientos puede llevar a subestimar señales de estrés o malestar, poniendo en riesgo la seguridad y dificultando un manejo adecuado y ético.

● ¿Cómo puede la ciencia contribuir a una comprensión más precisa, útil y respetuosa del comportamiento canino?

La investigación científica aporta modelos explicativos basados en datos objetivos, facilitando entrenamientos, cuidados y políticas que respetan las necesidades reales del perro.

Conclusión

La romantización del perro, aunque profundamente enraizada en nuestra historia y cultura, requiere ser equilibrada con un análisis riguroso y basado en evidencias. Solo a través de la combinación de respeto cultural y conocimiento científico podremos construir una relación sana, responsable y efectiva con estos animales, reconociendo sus verdaderas capacidades y limitaciones, sin caer en mitos que, aunque atractivos, carecen de fundamento.

Autores: Andrea Jauregui y Juanan V. Rius

Referencias bibliográficas

Axelsson, E., Ratnakumar, A., Arendt, M.-L., Maqbool, K., Webster, M.T., Perloski, M., … & Lindblad-Toh, K. (2013). The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Nature, 495(7441), 360–364. https://doi.org/10.1038/nature11837

Beerda, B., Schilder, M.B.H., Janssen, N.S.C.R.M., & Mol, J.A. (1997). Manifestations of chronic and acute stress in dogs. Applied Animal Behaviour Science, 52(3-4), 307–319. https://doi.org/10.1016/S0168-1591(96)01130-8

Dodman, N.H., Shuster, L., & Rak, J. (2010). A canine chromosome 7 locus confers compulsive disorder susceptibility. Molecular Psychiatry, 15(5), 512–522. https://doi.org/10.1038/mp.2009.77

Freedman, A.H., Gronau, I., Schweizer, R.M., Ortega-Del Vecchyo, D., Han, E., Silva, P.M., … & Novembre, J. (2013). Genome sequencing highlights the dynamic early history of dogs. PLoS Genetics, 9(1), e1004016. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1004016

Ito, M., Suzuki, M., Tsujimoto, G., & Nakayama, H. (2004). Dopamine receptor gene polymorphisms associated with canine aggression. Behavioral Genetics, 34(5), 607–613. https://doi.org/10.1023/B:BEGE.0000042943.96254.36

Mason, G.J., & Latham, N.R. (2004). Can’t stop, won’t stop: Is stereotypy a reliable animal welfare indicator? Animal Welfare, 13(1), 57–69.

Saetre, P., Lindberg, J., Leonard, J.A., Olsson, K., Pettersson, U., Ellegren, H., … & Jazin, E. (2006). The genetic contribution to canine personality traits. Genes, Brain and Behavior, 5(3), 240–248. https://doi.org/10.1111/j.1601-183X.2005.00131.x

Serpell, J. (2017). The Domestic Dog: Its Evolution, Behavior and Interactions with People (2nd ed.). Cambridge University Press.